武汉考察纪实(上)| 2023级《历史遗址考察》课程系列

2025年7月6日,中大历史学系2023级本科生“历史遗迹考察”实践教学课程正式开始。在安东强、杨培娜、曹鸿、李丹婕、周文俊、韩燕仪、许浩、何韵和熊枫等多位老师的带领下,师生一行70人从广州出发,开启了本次武汉的考察之行。

下午1点30分抵达武汉站后,他们直接乘大巴前往湖北荆门,于4点20分抵达屈家岭遗址博物馆。

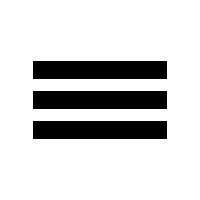

屈家岭文化与同时期中国早期文化的分布图

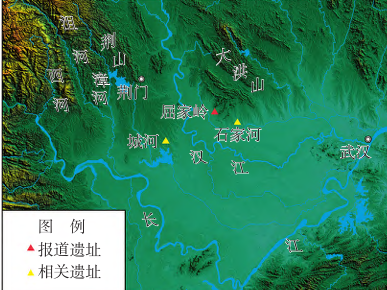

屈家岭遗址位于湖北省荆门市大洪山南麓和江汉平原的过渡地带(原国营五三农场所在地),青木河与青木档河由北向南从遗址群中部穿过。1954年,农场平整土地时发现了屈家岭遗址,此后历经多次勘探、发掘与研究,其分布范围与遗址构成逐渐清晰,并被命名为屈家岭文化。作为长江中游最早发现并正式命名的新石器时代考古学文化,屈家岭文化也被认为是长江中游最兴盛的一支新石器时代文化。目前在以江汉平原为中心,东起大别山南麓,西至宜昌三峡,北到豫西南淅川,南抵洞庭湖北岸的广大地理范围内,都发现有屈家岭文化遗存或含有屈家岭文化因素的文化遗存。它以数量众多的环壕聚落和史前城址、发达的稻作农业、先进的制陶业、精细的纺织业等为突出特征,对于理解长江中游史前文明具有重要价值。

遗址位置示意图

2021—2023年屈家岭遗址发掘地点位置示意图

通过博物馆的展示,了解到遗址从发现到多次发掘的详细过程,也初步认识了距今约5000年的屈家岭先民的日常生活——农业的稻作生产、农耕工具和水利工程的应用、发达和多元的手工业、独具特色的环壕系统、房屋建筑和氏族墓地以及神秘的宗教信仰和祭祀等。

田字文陶球是较具特色的屈家岭遗址出土物

大家对屈家岭遗址的地理位置和屈家岭文化的分布范围印象深刻,由此引发了对早期文明起源中地利与水利因素的思考。

李丹婕老师强调“历史遗址考察”课程上要格外注意不同历史时期地理环境、生态面貌和交通路线对于人群活动的促进与制约。以屈家岭遗址为代表的长江流域早期文明所在,既与水相伴又地势较高,为大家理解早期长江中游地区的人、水、地关系提供了重要参照,也为梳理这一区域的水陆关系和长期演变史提供了基础。杨培娜老师则引导大家思考地理形态与社会发展的内在关联。她以地图上的襄阳、荆门为例,说明地理环境对历史进程的影响,并建议大家结合地名细化考察微观地貌(如江汉平原随处可见的“墩”“湾”等),认识古代“水边高地”古代聚落选址和社会组织演进的共性。此外,不仅要纵向关联屈家岭、油子岭、石家河等遗址,还需横向对比同期其他文化遗存,从而完成知识的立体整合。

参观屈家岭遗址博物馆结束后,大家接着移步屈家岭遗址现场。在室外逼近40度的高温下,出博物馆朝西北方向步行约2公里,抵达屈家岭文化遗址。

首先抵达的是屈家岭遗址群的土地山遗址,位于遗址群西南部的一处台地之上,东北与核心的屈家岭遗址点遥遥相望,东侧有青木塔河流过,东南则与杨湾遗址点隔河对望。该遗址点面积约为34,000平方米,然而由于上世纪八九十年代的民居建设,遗址遭到了严重破坏,现存的遗迹主要集中在东部坡地约1000平方米的范围内。2020年上半年,为配合屈家岭考古遗址公园的建设,湖北省文物考古研究所等单位对土地山遗址点东部坡地进行了考古发掘,发掘面积约145平方米。这次发掘确认该遗址点的文化内涵以屈家岭文化晚期为主。有学者推断土地山遗址点的新石器时代遗存年代序列为油子岭文化晚期至屈家岭文化晚期,土地山遗址点在屈家岭文化时期是一个重要的生活场所,并作为屈家岭遗址点同时期的重要附属聚落而存在。

继续向西北便来到了屈家岭遗址的核心区域。该区域文化层堆积深厚,遗存种类丰富,基本明确为屈家岭文化时期的中心居址区。2021至2023年度的发掘中,发现一处大型“宫殿”式建筑F38,出土了黄土台基和数量众多、规模庞大、建造工艺独特的“磉墩”,是迄今发现“磉墩”的最早形态。在展示保护棚西南角,大家看到油子岭文化时期的连片陶窑群,依地形呈东高西低坡状分布。这一陶窑群是迄今为止所发现的油子岭文化时期最为完整的窑址群。

屈家岭遗址博物馆的参观,拉开了本次历史遗迹考察”实践课程在武汉的序幕,带着对长江中游地区地理环境和早期文明的初步认识,大家接下来将继续探索中国历史在这一区域的衍生与流变。

来源:中大历史学系