屈家岭考古队长陶洋:苦恼在于,离完美解释遗迹总有距离

召开考古工作专家现场会,对外发布史前“水坝”、类似宫殿式建筑等重大发现后,40岁的屈家岭遗址联合考古队队长陶洋近日仍忙得不可开交。

12月7日上午,记者在荆门市湖北省考古院屈家岭遗址工作站陶洋的办公室见到他时,他正在给队员安排当天的考古工作。新发现公布后,媒体纷至沓来,多家央媒先后约访。

屈家岭遗址联合考古队队长陶洋在新发现的熊家岭史前水坝遗址现场。记者万建辉 摄

受社科院专家启发 3年前开启了“寻坝”工作

陶洋办公室地面放着无人机和手持检测设备,桌面上有屈家岭遗址出土的双腹鼎模型和《江汉平原史前治水文明》等书籍,书柜里摆满了三星堆、金沙、良渚等遗址考古研究书籍。因时间紧张,陶洋先是踱步答问,不久坐下来,用上午最后一个多小时和记者交流。下午,他将按原定计划到考古遗址点现场工作。

“有媒体说新发现的水利系统是世界第一‘坝’,这个有点夸张了。它是迄今发现的中国最早水利设施,这个判断更符合实际。”

陶洋戴着眼镜,个头不高,身体看上去很结实,肤色显示出有长时间户外工作的经历。他说,如何判断熊家岭、郑畈两处新发现的水利系统始建时间,一个是看水坝堆积中出土的陶片,根据陶器所代表的器型特征来判断时间;另一个是坝土中的碳化植物遗存,对其进行年代检测。几天前的考古工作现场会,国内研究新石器考古的专家几乎都来了,他们仔细看了测年报告,对熊家岭晚期坝距今约4900—4800年,早期坝距今约5100—4900年,没有疑议。

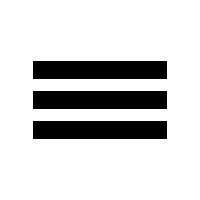

陶洋向记者介绍熊家岭史前水坝的夯土分层。记者万建辉 摄

记者下午随陶洋来到熊家岭水坝的发掘现场,看到地层、早期坝、晚期坝分层用不同颜色的线条标出。不同时期的土壤颜色不同,甚至同期坝体,也会因筑坝取土的土质不同,呈现不同分层,清晰醒目。发掘现场地面留下几处重要遗迹,其上呈现黑色的土质,陶洋解释说,它是早期坝迎水面淤沙层上生长的植物。到淤沙层上的植被进行了烧荒,屈家岭先民们随即展开了晚期坝的起建,烧荒留下的灰烬层中含有一年生的植物种子,对这些植物种子测年,就可以判断晚期坝的始建年代。记者根据分层,注意到晚期坝体的宽度,是早期坝体的两到三倍。

屈家岭遗址以发现长江中游史前稻作农业和蛋壳彩陶而闻名,什么时候发现有水利工程,并把发掘研究的重点放在了水利工程上?陶洋说,这要感谢中国社科院考古研究所刘建国研究员提供的思路,以他为第一作者出版的《江汉平原史前治水文明》一书中提出,作为具有稻作农业的屈家岭文化,应该有大型水利系统。

2020年开始,陶洋和十多名考古队员便开启了寻“坝”工作,此前他们重点是在探寻屈家岭是否筑有城址,因为像良渚这样的长江流域新石器时代聚落,发现了夯土城垣,贵族、首领一般居住在城内。在陶洋带领下,团队通过卫星影像、海拔高程图以及周边水利系统要素的勘探,屈家岭遗址有水利系统初露端倪,这令团队成员分外欣喜。前后勘探有十几处疑似水利系统,后确定熊家岭、郑畈两处,用时8个月完成了熊家岭水坝东西向的解剖清理工作。

陶洋在熊家岭史前水坝揭示出的截面现场。记者万建辉 摄

在屈家岭一干就是9年 有幸深耕先民留下的文化遗产

记者了解到,陶洋1983年出生于陕西洋县,本科毕业于武汉大学考古专业,2007年硕士毕业于中国社科院研究生院考古与博物馆专业。毕业后入职湖北省文物考古研究所,曾主持宜城楚皇城遗址和国家大遗址楚故都纪南城两处主动性项目的考古发掘工作。

2015年,省考古所安排陶洋来到屈家岭遗址,担任屈家岭遗址联合考古队队长。此前的屈家岭遗址已经历1955年、1956年至1957年、1989年3次发掘,取得重要发现,证实屈家岭文化遗址是长江中游地区发现最早极具代表性的新石器时代大型聚落遗址,屈家岭遗址还是长江中游史前稻作遗存的首次发现地,是中国农耕文化发祥地之一。

陶洋说,来屈家岭遗址之前,常接的是配合高速公路、高铁、输油管道建设而进行的抢救性发掘等工作,缺乏计划性、周期短,难有规划。来屈家岭遗址,负责国家大遗址项目的文物保护及考古工作,还参与国家文物局课题《长江中游文明化进程研究——区域社会复杂化与早期文明进程》,这些无疑是一份荣幸,要感谢中华文明的博大精深,屈家岭先民留下如此丰厚的文化遗产。他在这里一干至今有9年,有幸深耕先民留下的文化遗产。

刚来时,没有工作站现在的办公楼,他和队员租住在农户经营的农家乐房子里,仅有单间办公室,其他队员工作和生活的空间都难分开,工作休息时间也难分开,往往有工作任务,下班后一样要持续工作。

2009年,陶洋结婚,安家武汉,从此开始了和妻子聚少离多的生活。如今孩子在武汉上六年级,他今年一年总共回家3次,有时候头一天回,第二天就赶回屈家岭。

“孩子家长会没能参加,长期缺席孩子成长,对家人有深刻愧疚感。”陶洋说,但这是考古人的生活常态,相比考古对中华文明探源的重大意义,这些困难都是可以克服的。

不是经常有重大发现,日常工作是否会有重复感、枯燥感?陶洋说不会,考古发掘,几乎每天可以挖到陶片,但每个陶片都是不一样的,遗迹上每天都有新东西出现,每一件都值得研究、琢磨,可以不断深化之前的认识。

“要说考古人的苦恼,是只能无限接近真相,而很难抵达真相的苦恼。包括技术手段有限,各种原因让你无法完美完全解释所有遗迹现象。哪怕有重大发现,高兴之余,因为总是有一些盲区无法解释,会产生深深的无力感!”

比如说,这次发现的宫殿式建筑,上面的建筑有多高,是什么形态,目前没有证据可以还原。陶洋说,“阐释永远是有限的,但不能因为不能完全复原历史存在,就觉得做这个工作没有意义。有限的阐释可以获得局部的认识,可以为以后的考古学者提供基础资料。我们许多工作是踩在前人的肩膀上,也要让后来的考古人踩在我们肩膀上,这样接力相传,才好逼近历史的真相。

“磉墩”工艺的发现 让团队成员倍感振奋

中午随陶洋到办公楼一楼食堂和队员们一起吃饭,大家直接走进伙房,大白菜、土豆片、芹菜炒肉片、泡菜分别搁在几个大盆里,每人直接用公筷夹到自己碗里。队员们端着碗筷,到伙房后门外的沥青路上或站或蹲着吃。一只灰白毛色的猫躺在他们脚下,路边绿色隔离网院墙外是一大片翻过土的农田。队员中不少是考古专业毕业不久的年轻人,他们已经习惯了工作站简朴的生活。

在下午去考古工地前,陶洋回办公室在电脑上赶写一份材料,中间穿插安排工作,回复电话和微信,没有时间午休。中午一点半,陶洋来到距离工作站十多分钟车程的熊家岭水坝发掘工地,到水坝另一端,指导4名队员布方。队员们在寻找用于灌溉水坝外农田的引水沟渠。路边,几天前迎接现场会专家而插下的小红旗迎风招展,旗上“湖北考古”4个字特别醒目。

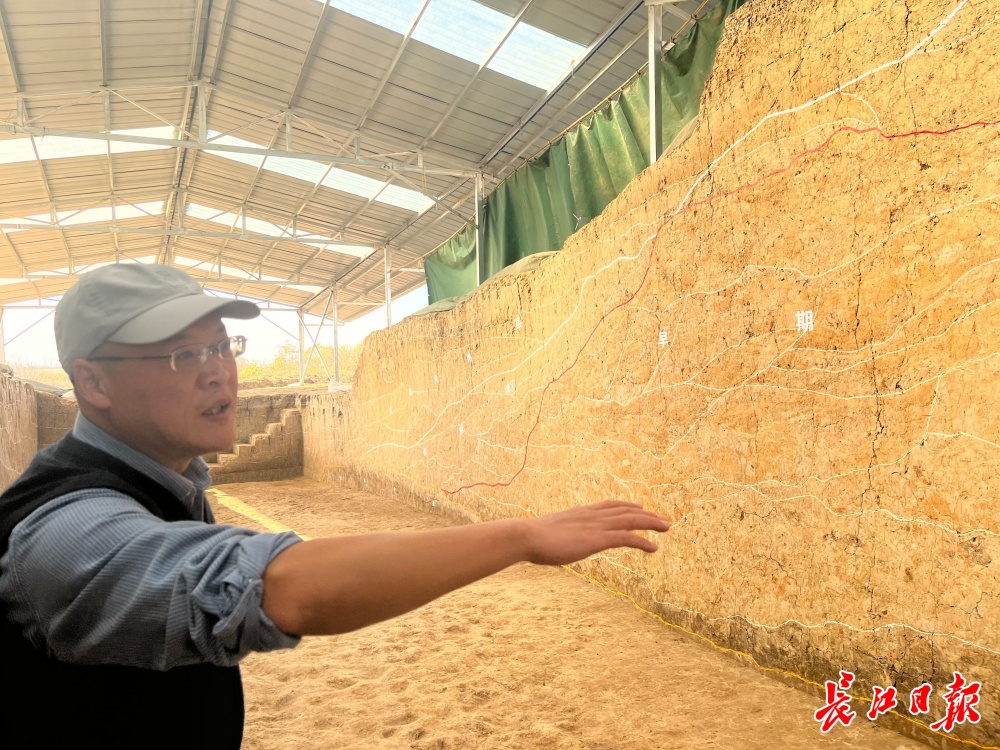

接着,驱车经过青木垱河堤上的一段水泥公路,在名为杨湾的村子前停车,走到村头,就可以看到郑畈水坝发掘出的清理剖面。坝上还长满树木,看上去更像一个人工堆筑的水坝。到水坝另一端较长的距离,只有一条沙土路,坝体已经消失。看得出来,当年的坝体完整时,坝体一侧低洼地带,三面环山的稻田区域经水坝拦截,就是一个大型蓄水区,目测它能蓄水的体量大大超过熊家岭水坝。

新发现的另一座史前水坝——郑畈水坝,凸出地面的坝体一目了然。记者万建辉 摄

陶洋指导完队员开展现场工作后告诉记者,根据堆积方式、营建方式,郑畈水坝与熊家岭早期水坝是高度一致的,土料也是当地黄土,以前的坝体非常宽,目前揭露出来10米宽,只是它本来宽度的一部分。

回到屈家岭考古工作站所在的院落,从其中一个靠近青木垱河的门出去,跨过一座桥,即进入屈家岭遗址核心区。这里被两条河包围,三面环水,可以想见是先民精心选择的居住地。经过建设,遗址公园核心区绿草如茵,整饬得环境优美。

保护棚下面,是这次发布的一处总面积约510平方米的宫殿式建筑基址。走近基址,多个红褐色的“磉墩”鲜明可见,里面的红烧土颜色明显区别于周边自然土壤。这些“磉墩”昭示着五千年前先民的智慧,令人震撼。

“磉墩”建设工艺复杂。先民先挖走预置“磉墩”区域的原有软基层,在高低不平的起建面上堆筑纯净的黄土台基,锚定“磉墩”布设点位后,在台基上挖深坑,再烧烤坑壁形成硬结面,后用红烧土混合黏土及零星猪骨,填满深坑形成“磉墩”。

陶洋向记者介绍这座大型建筑基址里最大的一个“磉墩”。记者万建辉 摄

陶洋说,这处大型建筑的“磉墩”足够大,最大者长约3.3米,宽约1.7米,其上可以置放较粗的木柱,有足够的承重能力,推测这栋建筑可能有两层。这些建造工艺考究的“磉墩”和黄土台基,是迄今发现“磉墩”的最早形态,为中国古代土木建筑技术奠定了史前基础。

2016年考古队在屈家岭核心区发现几组重要的建筑,2020年怀疑这一片是高等级建筑区,便在这几组建筑南边布方,以聚落考古的理念,整体、完整地揭露,才把这处宫殿式建筑揭露出来。目前推测它是一处公共礼制性建筑。

“‘磉墩”及其工艺的发现,让团队成员倍感振奋,好长时间沉浸在兴奋感中,鼓舞了大家继续向屈家岭遗址未知领域探索的热情。”陶洋说。(长江日报记者万建辉)