5·18国际博物馆日 | 考古挖出来的浪漫文明

屈家岭国家考古遗址公园

中华文明的摇篮

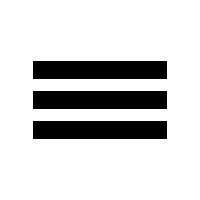

遗址是屈家岭文化的发现地和命名地,也是长江中游史前稻作遗存的首次发现地,距今约5300至4500年。被中外考古专家认定为长江中游农耕文明乃至中国农耕文化的发祥地之一。

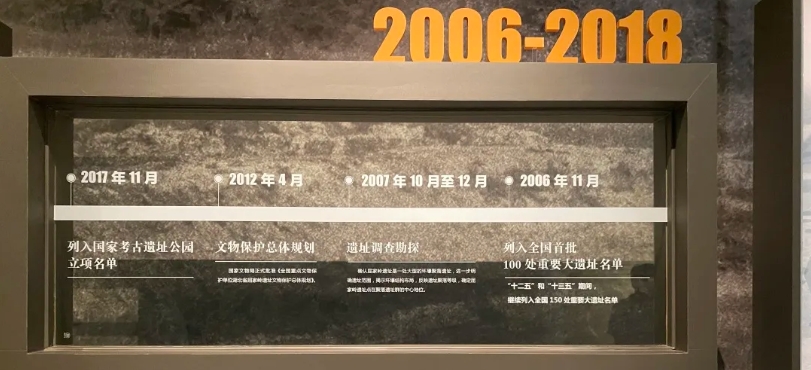

屈家岭遗址入选“中国百年百大考古发现”和全国首批100处大遗址保护项目。以极为丰富的农耕文化内涵和确凿无疑的考古实物发现,实证了长江流域同黄河流域一样都是中华文明的摇篮。

图|屈家岭遗址遗址博物馆

屈家岭遗址是什么样子?

屈家岭遗址的发现,第一次揭开了长江中游史前文明的面纱。

与红山文化、小河沿文化、仰韶文化、良渚文化、大汶口文化、宝墩文化、哨棚嘴文化一同构成了目前所知的史前文明。

可见它的重要程度。

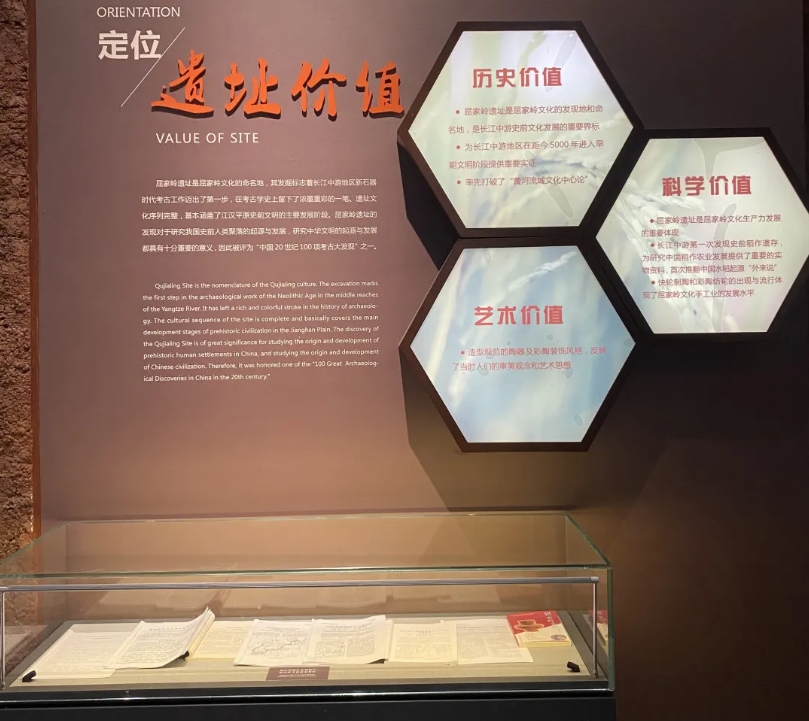

遗址命名

屈家岭遗址,历经多次勘探、发掘与研究,其分布范围与遗址构成逐渐清晰。

张云鹏作为屈家岭遗址考古和文化研究的第一人,在1955年-1956年多次主持发掘考古工作,获得极丰富的资料。1965年他将遗址正式命名“屈家岭文化”。

遗址文化层及布局

目前发现有居住区、手工作坊区、祭祀区、墓葬区,周边低地可能为稻作农业区。

5000年前的屈家岭是什么样

生存环境

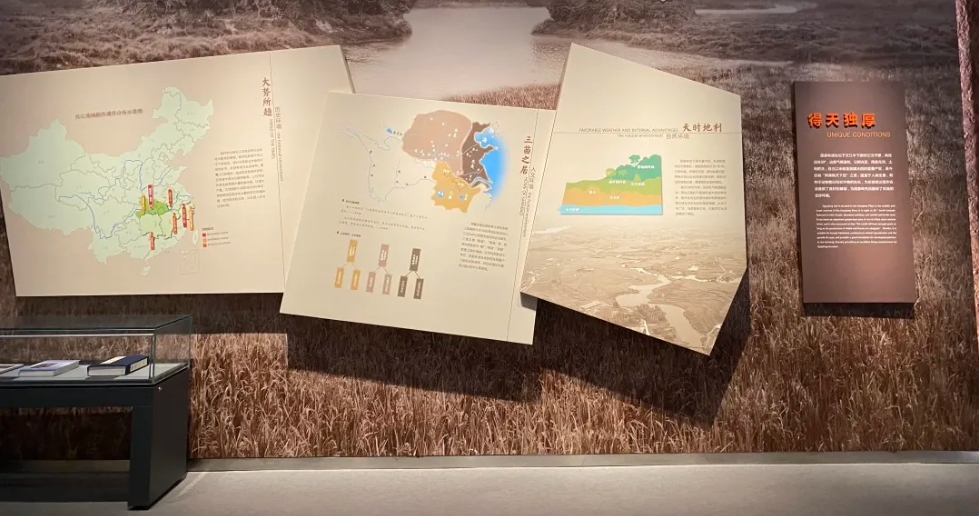

屈家岭遗址位于汉江中下游的江汉平原,地处北纬30°,气候温和、日照充足、雨量充沛、土地肥沃,自古以来就是我国水稻的重要产区,至今仍有“两湖熟天下足”之说。

适宜人类生息,有利于动物繁衍和农作物的生长,为史前发达稻作农业提供了良好的基础,为屈家岭先民提供了优良的生存环境。

家畜饲养

在屈家岭遗址中,发现大量家猪牙齿和碎骨头,数量比前后任何一种文化遗存都要多,还发现有鸡、狗造型的陶塑,表明当时家畜业得到了空前发展。

手工兴起

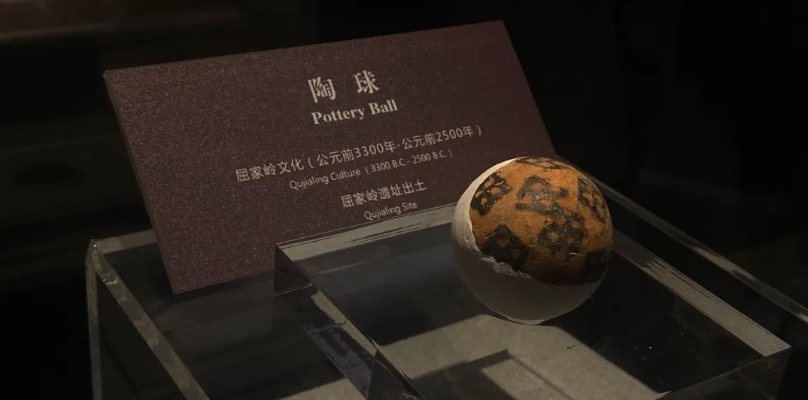

农业的发展和剩余产品的出现,使手工业从农业中分离出来。屈家岭遗址有发达的手工业,主要有制陶业、纺织业、石器制作等。

快轮制陶技术普遍应用,彩陶纺轮的大量出现,石器的切割、磨制、钻孔等技术的全面推广,都显示出生产力水平有了质的飞跃,劳动分工细化。

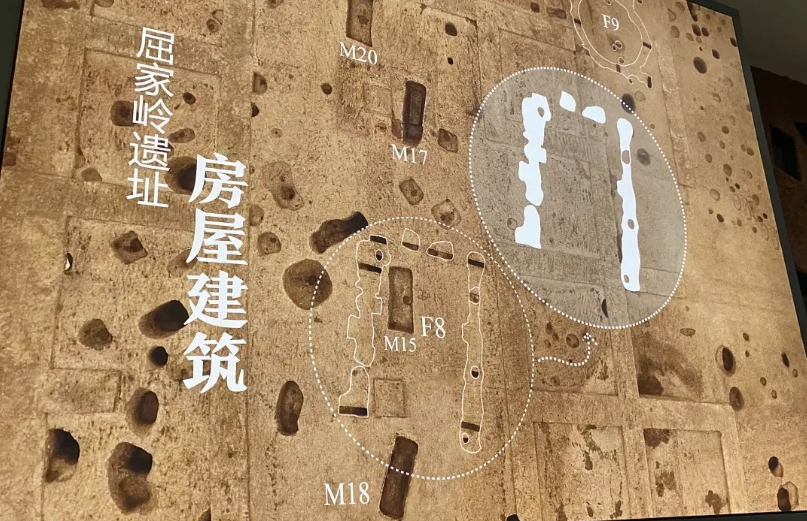

安居之所

周期长、季节性强的农业生产需要稳定的定居生活,定居是农业社会的一个重要特征。

屈家岭遗址是人们长期居住的聚落遗址,分布在河流两岸的台地上,以防洪水袭击。

遗址中红烧土建筑遗存丰富,出现了连间式房屋,地面和墙壁均用红烧土块铺垫或涂抹草泥后用火焙烧,表明屈家岭先民的生活比较稳定,已进入较成熟的农业定居社会。

环壕系统

其主要功能是抵御外敌和野兽侵袭,有利于灌溉排水。环壕依托自然河道和低洼地带,同时结合人工改道和开挖形成。

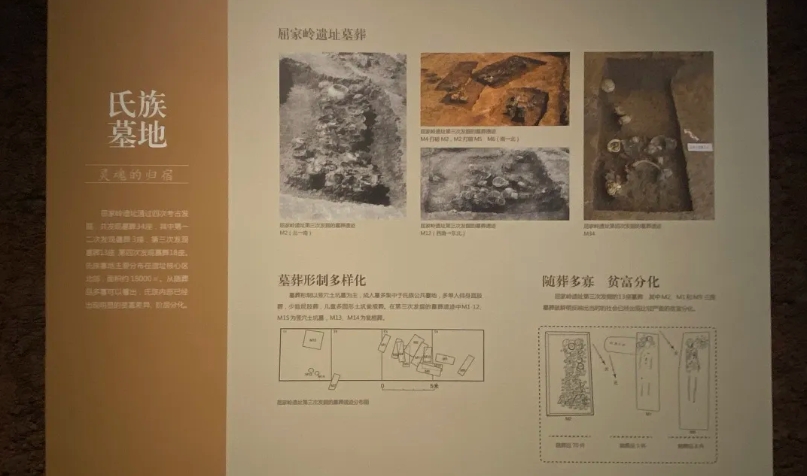

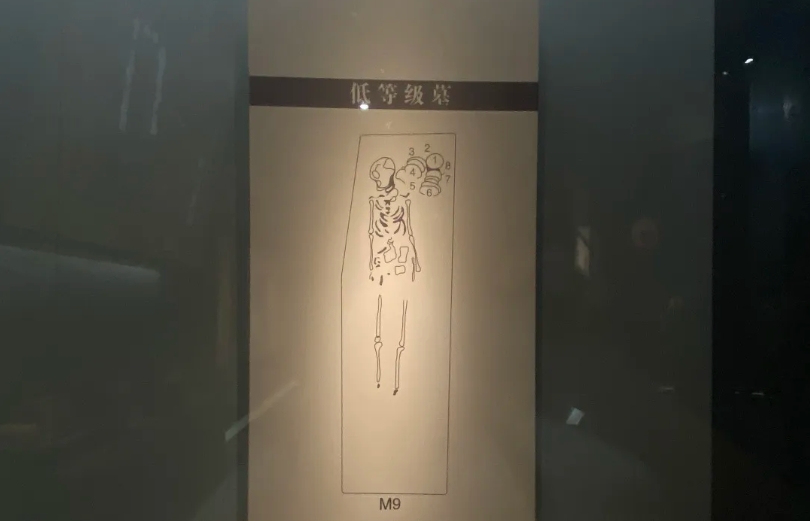

氏族墓地

在考古发掘中,有成人和有儿童墓葬,等级分成高等级和低等级墓葬。高等级墓葬的形式中陪葬品更多,墓葬形制更大、更深。

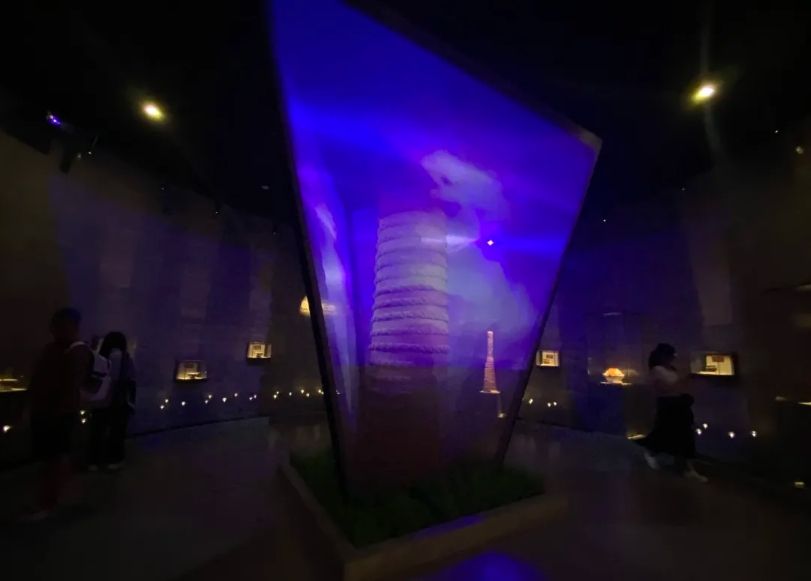

神秘信仰

在屈家岭遗址发现形状奇特的陶筒形器(也称陶祖)四耳器。陶筒形器是先民用来进行生殖崇拜的祭祀用品,意在乞求祖先赐福免灾,保佑本族繁衍兴旺。

在其他屈家岭文化遗址中也有发现,说明当时有了共同的宗教信仰。陶四耳器为六通器,四方上下互通,或为沟通天地四方的神秘礼器。

屈家岭文化时期还出现了用扣豆扣碗进行建筑奠基的祭祀。

屈家岭遗址承载着丰富的历史信息和文化内涵,是研究长江中游地区史前社会、经济、文化发展水平和环境状况的代表性大遗址。

参观信息

需提前预约

关注屈家岭国家考古遗址公园公众号

服务设备

1.智能终端:

在一楼大厅和陈列馆中分别设有多媒体触屏导览系统

2.语音导览:

可在一楼大厅内的语音导览租赁处办理

3.婴儿车、轮椅:

南门寄物处

开放时间

09:00-16:30(冬季)

09:00-17:00(夏季)

电话

0724-7422007

来源:人民文博、荆门文旅